新华社台北6月6日电 题:黄永松为何值得怀念?

新华社记者章利新、王承昊

“干了这杯酒,会心一笑,飘然远去,各自修行。天上的星宿都在等你,等你去笑谈人间的采风,等你带回民间艺术的精灵……”台湾作家杨渡用诗句怀念《汉声》杂志发行人黄永松,称他为“来人间采风的神仙”。

自3月4日黄永松逝世以来,在台湾有一群人一直在怀念他。6月5日,他们相聚台北中山堂举办纪念茶会,用不同的方式表达追思。

6月5日,台湾文化界人士在台北中山堂共同缅怀《汉声》杂志发行人黄永松。新华社记者 章利新 摄

在松竹装点的光复厅,大屏幕滚动着黄永松各时期的照片、《汉声》不同时期的作品。朋友们轮流登台,有的用故事描述心目中的“永松大哥”,有的演奏古琴、南音寄托思念,有的用客家话高歌一曲《送别》……

黄永松1943年生于台湾桃园,1971年参与创办英文版杂志《ECHO》,记录与传播中华传统文化。1978年,《汉声》中文版创刊,至今已出版200多期。数十年间,黄永松与《汉声》团队奔走两岸,抢救、挖掘、整理民间艺术与非物质文化遗产,很多工作成为业内田野调研与文化整理的样本。

台湾传统建筑学者李乾朗和黄永松相识46年,一起走访过两岸众多古建筑。一次在福建看土楼,黄永松希望他现场解释斗拱构造,他说看书即可了解,黄永松却坚持“现场脚到、手到、眼到、耳到与脑到,才是真正深刻的理解”。

“我们一起看建筑,我眼里只有土木和空间,他更看到环境和人的生活。我还在看砖头时,他已经和老老小小打成一片,开始交心了。”李乾朗说,黄永松对文化的关怀与研究方法,是一种“独门功夫”。

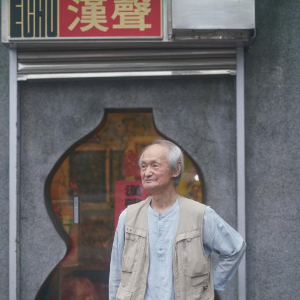

黄永松站在汉声书店的门前(2023年3月29日摄)。新华社记者 黄扬 摄

去年3月,记者曾走进《汉声》书店采访黄永松,感觉走入一个眼花缭乱的博物馆。从剪纸、泥人到风筝、水八仙……《汉声》每个专题作品背后,都是他和团队蹲点两三年的研究成果。黄永松对文化的敬意、敏锐、耐心,深深打动记者。

他曾对记者说,文化在细微处皆有学问和智慧,所以要坚持“小题大做,细中求全”的工作风格,否则就抓不到文化精髓。“文化工作和农夫耕耘很像。”他就是这样的“文化农夫”。

纪念茶会上,台湾大学教授李鸿源回忆说,他和黄永松一起重新修订《道德经》,希望还原经典最原始的面貌,从选版本到装订、印刷,都能看到黄永松的工作精神。“黄老师眼里只有中华文化的保存,这也是他‘立德、立功、立言’的不朽所在。”

文化的魅力既来自器物载体的特殊性,更来自人心的普遍性。黄永松和《汉声》对民间文化的整理和提炼,既有对活生生的器物特质的专业保存,也有对共通的“民间智慧”的深度挖掘。所以,《汉声》的作品具有广泛的打动人心的力量。

“从没看过一个展,从6岁到99岁都洋溢着不可遏抑的笑容进进出出。面对这样活生生有厚度的民间文化,所谓雅俗、年龄、阶层的分野都消融了。”台湾文化学者林谷芳至今记得看完《惠山泥人》展览后的印象。

2005年1月26日,黄永松在北京的工作室展示清末时期的惠山泥人珍品“大阿福”。新华社记者 李俊东 摄

林谷芳注意到,黄永松的去世在台湾社会似乎没有激起多少涟漪,在大陆反而惋惜敬悼之声不断。他认为,这一定程度投射出两岸目前的文化发展状况,值得深思。

在如今的台湾,很多人习惯用“本土/中国”“新/旧”的二元对立思维来看待黄永松这样的文化工作者,看不到前辈身上以文化传承超越意见纷争、以文化实践打动两岸人心的大视野、大格局。

“这正反映了台湾这些年的所谓‘本土化’过程让人愈来愈目光短浅。”林谷芳指出,黄永松关心的民间文化或“民间的有机智慧”,是渗透于大众、广布于大地的。无论人身在何处,都可以由此而得到滋养。

民进党当局在岛内推动“去中国化”和“文化台独”,妄图以虚构的叙事、错谬的认同、恶意的对抗割断两岸文化联结的根。这种无知和狂妄违背文化沟通人心的本性,只会伤害台湾的文化活力和创造力。

李鸿源坦言,出于对当局“去中国化”操弄、对保存中华文化的担忧,他和黄永松等几位朋友曾商讨成立一个书院,命名为“文衡书院”,广邀各界大师开班授徒,积极推动文化传承。

“黄老师,请放心,我们会继承您的工作,一步一步走下去。”他说。