盛夏毕业季来临,北京高校的毕业生作品展如期而至。中央美术学院美术馆、清华大学艺术博物馆等展馆外大排长龙,展厅内人头攒动。炎炎夏日,也挡不住人们的观展热情。从炫酷的海报设计到创意十足的展品,正值青春年华的大学生们围绕艺术创新、科技进步、文化传承等主题,通过作品传递美学理念,用创意向经典致敬,以艺术化的表达形式体现思考。

中央美术学院

“00后”用艺术参与时代议题

持续展出两个月、参展学生人数约2000人、汇集3000余件作品……正在中央美术学院美术馆展出的央美毕业作品展,作者多为“00后”。尽管是当今最年轻的一批艺术创作者,他们的作品却蕴含着环境保护、世界和平、乡村振兴等深刻的时代议题。今年的央美毕业展呈现出了跟以往不同的新面貌:观展人数比以往更多,参展作品种类繁多,增加了文创区域用于售卖各类艺术衍生品。

展品制作时长以“年”为单位

走进央美毕业展展厅,更像是走入了艺术爱好者们畅所欲言的沙龙,几乎每段时间都有志愿讲解员,甚至作者本人也走进展厅,向观众讲述作品背后的故事。

“我以《长恨歌》为创作灵感,结合出土文物和历史文献,创作了这幅画。喜欢它的朋友可以跟我合照!”身穿唐代服饰的雕塑系毕业生季智杰向观众讲解他的毕业作品。不为人知的是,他花费了8个月的时间建模制作,再喷绘打印,最终完成了这幅数米长的画卷。画面瑰丽精致、细节丰富,还原了唐代真实的服饰、妆容、建筑、纹样的美学风格。

不少毕业生都说,展品制作的时长以“年”为单位。

建筑学院毕业生张佳晴围绕浙江省一村庄山地上的采石场遗址,设计了一家洞潜主题酒店,希望帮助当地发展以民宿为特色的旅游业。她将一个个直冲地下的采石洞,设计成了潜水体验区,和山间的水景瀑布互动,为游览者营造多样的观景体验。她也把设计模型搬进了展厅。记者在现场看到,模型由一层层瓦楞纸组成,占地约三四平方米,在展厅里属于大件。“光是长1米多的瓦楞纸就用了45张。”她回忆,最难的部分是展品的运输,“构件又大又沉,没办法整体运输,最后我想办法把它拆分成几大块,运输到展厅后再组装的。”此外,各个构件还需要现场打磨微调才能贴合。

展品汇入科技探讨人类未来

从平面展示到立体构建,从静态呈现到动态演绎,毕业生们的艺术创作少不了高科技的加持。

一件用光敏树脂和电子元件组成的服装设计作品吸引了不少观众驻足。这件作品以智数融合的方法,将“身体”与“皮肤”进行编码再造,试图探讨人工智能高速发展背景下,对人类生命本质的思考。“我用玻璃制作了透明的‘骨骼’和‘脏器’,水气和铁粉穿梭其中,意在呈现疾病为人体带来的那些不可见的痛苦。”雕塑系毕业生梁宗耀也通过自己设计的科技装置,表达对生命的思考。

展厅里,还有一座精巧的唐风建筑群微缩模型吸引观众驻足端详:鳞次栉比的亭台楼阁间,居然穿插着现代化交通系统和科技设施,一个个人物栩栩如生。这件名为《东都秘录》的作品,将唐代东都洛阳建筑与科幻元素、对未来城市生活的想象相融合,创新演绎历史文化故事。

不少学生还把人工智能技术融入在毕业作品中。一件名为《AI·I:设计师的第二大脑》的作品,融合了认知心理学和神经科学等学科知识,在人类和人工智能之间探寻协作共生的解决方案,同时让历史资料库在设计中焕发新生。

大量互动展品“可看还可触”

与大部分展览“可看不可触”的模式不同,央美毕业展更提倡观众互动参与。

“可以在模型上种树,欢迎互动,一起来玩!”美术馆一层展厅,创作者张烨在作品旁留下文字提示。小观众刘思卿精心挑选了一棵“小树”,将黏土粘在树底,再小心翼翼地栽种到模里。家长赵女士耐心地给她讲解这一设计的由头:“阿拉善左旗的马莲湖公益治沙基地,本来是一片沙漠,在很多人的努力下变成了绿洲。保护自然环境,每个人都是行动者。”

类似的互动环节在展厅里随处可见。还有创作者利用传感器和化学溶液,在透明装置中自制了一片荧光海。观众将手指放在传感器上,装置开始运转,通过化学反应让荧光海跳动起来。该灵感源自创作者的家乡,而现实中看似美丽的荧光海是海水富营养化的结果。创作者说,希望通过这件作品,引导观众反思,更爱护自然。

在雕塑系展区,也有一件石雕作品邀请观众大胆触摸。创作者马千丁介绍,这件作品描绘了我国古代西北族群生动的活动场景,“欢迎大家触摸展品,石头摸久了会包浆,更圆润、更好看,画面和场景的层次感也更丰富。”

需要观众参与绘制的心灵图册《压力管理画室》、约3米高的织物花卉……一件件充满奇思妙想的毕业作品,表达了创作者对社会的思考和反思。

观展·提示

展览将持续至6月23日,毕业季期间一周7天正常开放。

观众可通过官方小程序、微信公众号或官网预约购票,每日观展名额限量。pagebreak

清华大学美术学院

猫头鹰雕塑火爆“出圈”

同时在清华美院美术馆和清华大学艺术博物馆展出的毕业展,凝聚了230余名本科生的青春创想。这些作品不仅反映了学生们对社会的敏锐观察与思考,也体现着他们对美和创新的追求。

一组顾盼生姿的猫头鹰雕塑悄然“飞”出校园,在网络上“出圈”。穴小鸮、雪鸮、乌林鸮……不少观众走进展厅对着雕塑,仔细辨认着它们的真实身份。“大家笼统地知道猫头鹰,但不知道猫头鹰分为很多种,它们生活在不同地方,有不同习性,几乎都面临着不同程度的生存威胁。”展品作者是清华美院雕塑系硕士研究生张靖婉,她给展品起名为《目光》——通过呈现不同情绪状态的鸟类景观,希望参观者能以平等、尊重的态度与它们产生“目光”交流。

初中时,张靖婉在网络上第一次看到猫头鹰。视频中,它在面临威胁时会缩成树枝状隐藏自己,或是支起羽毛,试图用更大的体形恐吓敌人。“它美丽的外貌和惊人的生存智慧让我对鸟类、对自然产生了兴趣。”在张靖婉看来,木头本身是有温度的,哪怕它作为一种物质材料出现,依然会有生命力。她说,在一个月的创作过程中,刀锋顿挫在樟木上发出的窸窸窣窣的声响往往到凌晨三四点才会停下。

观展·提示

展览将持续至6月27日。

位于清华艺博4号、7号、8号、14号展厅及清华大学美术学院A区多功能厅、B区学院美术馆。

观众可通过官网或微信公众号预约参观。

北京服装学院

服装设计奏响青春“迭奏”曲

迭奏代表了由“创生、再现、重返”组成的完整循环。2024北京服装学院本科生毕业展以“迭奏”为主题,展出了该校服装、服饰等7个学院多个专业方向的毕业生设计作品。展览将持续至6月20日,在北京服装学院艺术楼一层银色大厅及内展厅展出,观众可持身份证进入学校。

不少学生的设计都是从身边寻找灵感。毕业生李明旭的服装作品“时光中的包子脸”,通过更换不同材料,利用充绒、绗缝等不同手段体现皱巴巴的感觉,传达出对衰老的不同态度。李明旭解释,由亲人们脸上的皱纹联想到新生儿被羊水泡得皱巴巴的皮肤,希望寻找新生和衰老共通之处。pagebreak

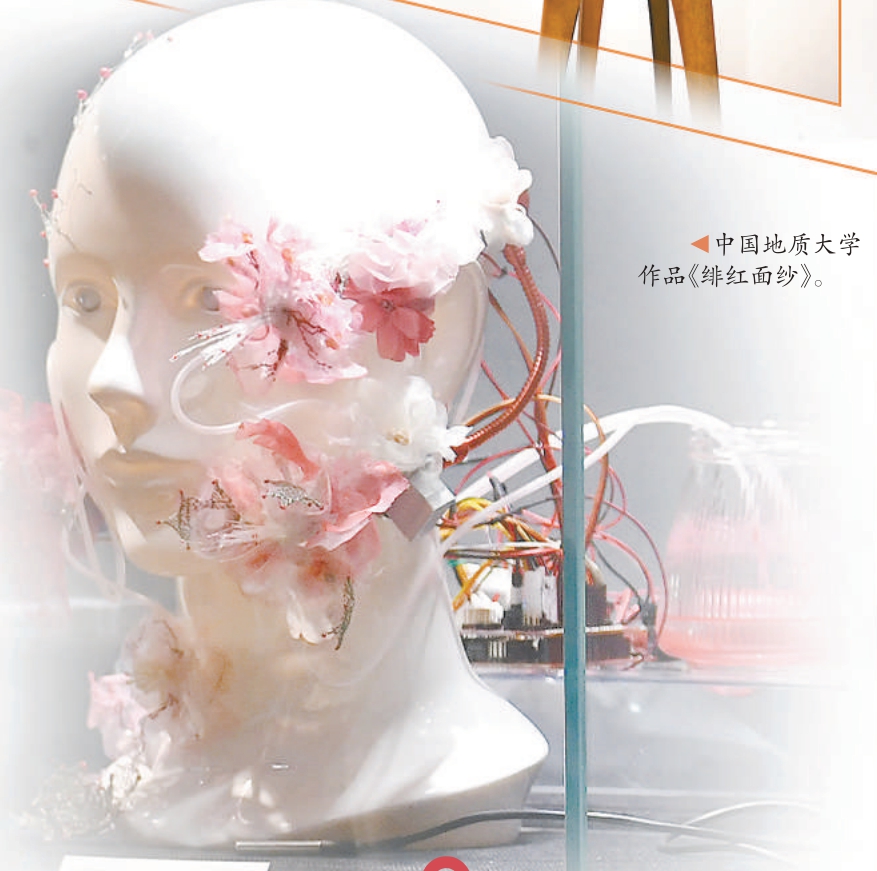

中国地质大学(北京)

56位准珠宝设计师“叙饰”

天马行空,经常被用作是大学生创意点子的代名词。中国地质大学(北京)珠宝学院展出的“叙饰——2024届本科毕业生作品展”上,56位“准珠宝设计师”的创意作品亮相,呈现出满满的科技感和设计感,目前线下展览已结束,展览仍在线上进行。

展品中,最复杂的结构设计,非《绯红面纱》莫属。这是一个以赤面恐惧症患者为疗愈对象的互动性面饰,结合体感交互技术和认知行为疗法,帮助佩戴者在体验过程中缓解生理不适和心理焦虑,循序渐进地纠正对脸红的负面认知。(记者 何蕊 文 和冠欣 摄 张存 制图)