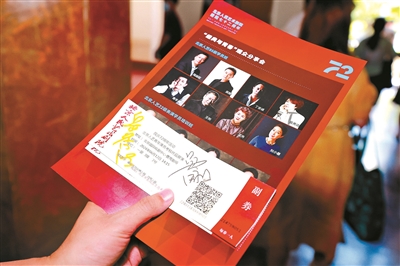

冯远征、吴刚、岳秀清、丁志诚、高冬平、王刚、孟秀、刘小蓉(从右至左)

人艺两代人欢聚首都剧场

历史上,北京人艺从1958年到1985年的6期学员班,浸润着从院校中学不来的烟火气,传承着要演人不做作的院风,支撑起人艺舞台以及影视领域的半壁江山,更续写着“青春人艺”的脚本。

于是,昨日,北京人艺建院72周年之际,历史上最后一届学员班——85班与人艺在新时期首创的表演学员培训班2022级,一个都不少地重逢于首都剧场的舞台,85班的“五虎三凤”与22级的“七小福”进行了一场名为“经典与青春”的分享会。在这场高质量的对话中,冯远征、吴刚、丁志诚、岳秀清、高冬平、王刚、孟秀、刘小蓉8位85班学员,与2022级表演学员培训班刚刚结业的学员刘宸、周情云、柳文伊、杜子俊、宋建霖、龚钰泉、杜博涛,两代人艺人现场回忆了自己在北京人艺的青春,一边是住在剧院、长在舞台,一边是从早到晚、耳鬓厮磨,人人是老师、处处是课堂,“团带班”的精神引领也让人艺有底气说:72岁,我们正年轻。

尚梦初用笔记本记录85班两年生活点滴

从15人到经过一次次甄别后最终留下8人,人艺85学员班的淘汰率近乎50%,一个由当年生活班主任尚梦初记录的硬皮本,为众人捡拾着40年前的记忆线索。这个来自人艺戏剧博物馆的硬皮本,对于85班的很多人来说,都是第一次见到甚至首次听说。

翻开笔记本的第一页,上面的日期是1985年9月2日,对于这一天发生的事,岳秀清印象最深的是丁志诚的自我介绍,“我叫丁志诚,姓丁的丁,远大志向的志,真诚的诚,有志者事竟成。”笔记本上清晰地记录着很多排练的细节,“12月10日上午表演课,孟秀和吴刚他们为了更好地接近角色把头发剪了,丁志诚还要剃光头,被老师制止了,因为周萍还需要头发。”关于剃头,丁志诚拉拉杂杂说了半天,“从创造力枯竭到小品创作越来越丰富,这得益于从走读生到住宿生的转变。住在剧院吃在剧院,哥儿几个没事儿干,就开始讨论谁做的小品好,我印象最深的是吴刚演了一个7岁的孩子,自打出现了这个想象力,我们班的小品素材就开始逐渐丰富了。”岳秀清适时把话题拉了回来,“说剃头”,丁志诚说,“我是想表达,上台自信特别重要。”演《骆驼祥子》,丁志诚曾经找来一顶英若诚先生的西瓜帽扣在头上当刘四爷的光头,可是演虎妞的岳秀清一看他就乐,那场戏有点演不下去。于是就想到不行就剃头吧,后来还是被老师制止了,并找来了一个合适的头套。

这个日志的最后一页有这样一段文字:在一年的试用期内立足于舞台,一律不许外出拍电影电视,演员训练班已于1987年7月14日课程全部结束,成绩单已寄给家长,并给政治处一份存档。而关于这份成绩单,今天已经很少有人记得了。

跟女生一起练舞剑 吴刚拿到形体合格

在互相爆料的环节,吴刚先是自称最不爱上形体课,原因是自己比较硬,妻子岳秀清也毫不留情地揭短,“我们每次形体考试还有一个项目就是倒立,老师喊一二三,男生齐齐地倒立上去了,只有吴刚呦呦呦就是上不去,后来他跟老师商量,跟女生一起练舞剑,拿到了形体合格。”

现在的实验剧场,便是当年85班上课的地方,早8:30上形体课,来的最晚就是丁志诚和高冬平,当年的女生班长岳秀清负责记考勤,“基本是别人都来了,他们俩才晃晃悠悠地来。可即便这样,我每次记考勤都给他们记准时到。”85班最初招生时是15人,有一半的人都担任了各种委员和课代表的“职务”,不过大家印象最深的还是声乐课代表以及形体课代表都是高冬平,“他几乎是那种不练形体就能拿满分的人。”

与高冬平的自信形成反差的是后来在《渴望》中一炮而红的孟秀,她称自己曾经怀疑不是干演员的料。“我那会儿在舞台上顺撇走路、只会吐舌头,如果岳(秀清)姐姐的小品是5分,那我只有0分。我们排的那出京剧《柜中缘》,王刚已经在台上金鸡独立站了半天,我就是光张嘴不出声,那段时间我真的是在淘汰的边缘,延长了半年的实习期。冯远征和高冬平陪我观察生活、做小品,岳(秀清)姐姐只要有空儿就陪我聊天,鼓励我,还请我吃饭。我觉得自己开窍就是从和冯远征演的小品傻夫妻开始的。从那一刻我明白了,不管你塑造怎样的角色,首先得是你自己,演员和角色是一种灵魂的交流。正是因为大家的帮助,我最终留在了北京人艺。”

杨立新教冯远征带着京剧腔唱歌

当年的很多照片中都少了丁志诚,原因是那会儿他有两大爱好,小提琴和摄影,于是,班里当年的很多合影都是他拍的。而那些老照片中一张跳舞的照片,将每一个人的青春定格在了40年前。那个年代流行跳迪斯科,85班刚进剧院就赶上了中秋,很多老艺术家聚在一起跳舞,刚好放了一个节奏比较快的曲子,学员班的学员就都冲上去跳。那或许是85班第一次集体亮相,以后这就成了一个节目,一有机会便会全班冲上去跳一段。毕业时,全班还去照相馆拍了一张“全家福”一般的毕业照,为了正式、也为了把剩下的那点班费花了。

那时,学员班的招生和培养是全院的大事,剧院的每一个人都关注着这些“孩子们”,院长冯远征更是回忆起当时作为学员住在剧院时与杨立新的一段往事。那时因为《便衣警察》的热播,大街小巷都在传唱那首《少年壮志不言愁》 。有一次,他正在楼道破着嗓子唱“金色盾牌,热血铸就……”推门刚进宿舍,就有人来敲门:“同学,现在是中午时间,大家都在休息,请你安静。”这便是杨立新,冯远征赶紧说对不起,杨立新转身走了,但突然回身说:“同学,你刚才唱的不对,应该是金色盾牌牌牌……”若干年后冯远征才知道杨立新学过京剧,所以才会带着拖腔唱歌。

丁志诚自告奋勇演了一个演不下去的小品

如果说第一年的小品训练还常常有灵光一现的时候,到了第二年,大家的创造力都到了近乎枯竭的时候,丁志诚一个颇具喜感的小品,让岳秀清记忆深刻,“那个时候,每天做小品对我们大家来说都是很头疼的事儿,感觉观察生活已经没有那么多的内容了。有一天又到了交小品作业的时候,丁志诚特别勇敢,第一个就说,我来。小品的名字叫《雨夜》,他演一个画家,本来很浪漫的,支上画板,然后大家都安静地看着剧情的发展,想着下一步会呈现一个什么新的东西。但他画了好几分钟,就在大家一直盯着他猜测将要发生什么的时候,他冲着我们说,老师我画不下去了,小品就结束了。”40年后,丁志诚意味深长地说,“现在想想,那也是一种表演风格。”

对于剧院,每个人的钟情点可谓不同,有饭菜、有氛围,唯有吴刚说,“我喜欢人艺后台的味儿。”在他看来,人艺的味儿其实是因那种非常严谨又非常开放快乐的创作精神氛围,而形成的一种味道。从一楼排练厅到舞台,再到三楼排练厅,因为有一代一代的先生们在这儿排练、创作、演出,留下了无数经典,所有的创作艰辛都在这里,一打开排练厅的门,大家都能感受到先生们的那种创作氛围在,它永远出不去,这就是味儿!(文/记者 郭佳 摄影/记者 柴程)

观察

北京人艺,正青春

如何年轻,如何“新鲜”,如何“活跃”,这是72岁的北京人艺正在思考,也是不得不思考的问题。

艺术, 没有以不变应万变的道理,因为时代在变,观众在变,剧本在变,审美在变,演员在变……别人都往好了变,谁又能不往好了变呢?年轻也好,新鲜也罢,都是在变中产生的。

但北京人艺已经72岁了,变得动吗?现在多少“老字号”提“变”色变啊,好像“变”就是要摒弃传统,抛弃老的,多少人的心里头就会想着那句“改良,改良,越改越凉”。难道72岁的北京人艺要把自己抛弃吗?

答案当然是否定的。传统,是北京人艺的“资本”,也是它求变的后盾。它要用传统去激励年轻人,培养年轻人,反过来,他们在用年轻人的活力、年轻人的前卫去补充传统,从而形成新的精神,新的文化,新的传统。

所以,求变、求新的北京人艺,正在青春,72岁,对于它来说,或许青春期还没过哩。(文/满羿)

现场

7部优秀作品片段演绎“我们正青春”

昨天,北京38℃高温预警。和气温一样火热的,是在曹禺剧场举行的“我们正青春——北京人艺青年演员优秀考核作品展演”。数百名忠实的粉丝,冒着酷热,来到北京人艺,见证人艺青年演员正在挥洒的青春。

展演的7部优秀作品片段,均来自北京人艺去年和今年青年演员年度考核的优秀作品——《家》《晚安,妈妈》《喜剧的忧伤》《白鹿原》《我》《赵氏孤儿》《哈姆雷特》。

青春得流汗

这些作品,此前在北京人艺大多已有完整演出版,但经青年演员的演绎,多了青春的颜色。《白鹿原》中,孙骁潇一人分饰鹿三、鹿子霖、狗蛋和白孝文四角,被点评嘉宾王刚评价为“鲜明地展现了四个人物”。尽管表演片段不到20分钟,尽管剧场内开着空调,但不到20分钟的表演片段结束时,他已是大汗淋漓,谢幕之时不停地用衣袖擦拭着汗水——而年轻演员们也用汗水努力擦亮北京人艺“我们正青春”的光彩。

《晚安,妈妈》本是一出时长两个多小时的作品。为了此次展演,表演者韩清和黄薇将其压缩成二十多分钟的片段——也因此,被嘉宾龚丽君点评为“年轻导演和年轻演员的大胆之举”。尽管在开头部分张力略显不够,但随着剧情的推进,在后半段还是出色完成——母女之间的惊人爆发力赢得了现场观众的掌声。

嘉宾点评不客气

当天展演的作品片段,此前都曾在考核中亮相。此番展演,“正青春”的北京人艺,见证着青年演员的成长。从多次看过他们演出的点评嘉宾口中,观众得知:无论是《家》里饰演鸣凤的陈红旭,抑或是《晚安,妈妈》里饰演杰茜的黄薇,还是《白鹿原》里饰演田小娥的张培,都有了明显的进步。

尽管此次展演面对数百在场观众,并进行线上直播,但在肯定之余,嘉宾们的点评并不客气。《喜剧的忧伤》尽管赢得满堂彩,但岳秀清却不客气地指出“有些过于小品化。舞台作品还是要靠表演”;独白片段《我》中,“我”的饰演者孙翌琳台词沉稳、情绪拿捏适当,吴刚一句“说的比唱的好”,既幽默风趣,又委婉点出演员的不足。此外,像龚丽君、唐烨等点出鸣凤饰演者陈红旭气息不够稳、《喜剧的忧伤》饰演者陆璐和杨明鑫说方言时吐字不够清晰等,同样充满着青春的锐气和锋芒。

年轻演员挑大梁

走过72年的北京人艺,如今已经拥有了5座剧场——每天有多个剧目同时上演。这意味着有更多的作品得以同观众见面,也意味着年轻演员有更多挑大梁和证明自己的机会。尽管院长冯远征寄语说“机会永远是留给有准备的人”,但“我们正青春”的人艺着实让嘉宾们发出“青春真好”的羡慕。(文/记者 郭佳 实习生 朱珠)