但凡是中国人,一提及大唐,少有不为唐时的繁荣、强大及其璀璨之文化而骄傲的。不同于宋时经济、文化发达却武力孱弱,唐朝却是文治、武功皆备。文宗皇帝之时,曾向全国发出了一道罕见的诏书,将李白的诗歌、张旭的草书、裴旻的剑舞御封为大唐“三绝”。此“三绝”者,虽各不相同,然究其本质,亦有相通之处,皆具有大唐文化精神之鲜明特征。

大唐之所以为大唐,更是因为其独具恢弘、豪放且鲜活的文化气质。唐太宗李世民是位雄才大略的君主,他在《贞观政要》中说道:“自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一……朕所以成今日之功也。”正是他的这种兼容并蓄的执政理念,使得唐时的开放精神与包容精神,是历朝历代皆难企及的。因此,唐时的文化精神,也是博大而浑厚的,且因为西域文明的注入,又带着几分狂放不羁之表现。

到了开元、天宝年间,大唐的文化艺术发展更是到了登峰造极之水平,涌现出一大批惊才绝艳之辈,而“三绝”者,亦皆是出现于此时。“三绝”者,诗仙李白之名最是响亮,不管在其生前还是身后,皆是响彻寰宇,无人不晓;而草圣张旭,虽在书法界自创一派,有开山祖师之地位,但民间除了书法艺术爱好者,所知者甚少;至于武圣裴旻,史书记载犹少,故知者更是寥寥。不过,有意思的是,此三人者,竟然颇有交集,倘以李白为主线的话,可以发现,他不仅与张旭是资深酒友关系,且与裴旻是师徒关系,少年时曾从其学剑。

李白,是千余年来唯一被称为“仙” 的诗人,若说唐诗代表着中国诗文化的巅峰水平,那么,李白即是此巅峰上的第一人。他一生作诗九百余篇,其诗豪放、大气、开阔,艺术手法夸张而又充满独特的想象力,往往有出神入化之感,故贺知章称其为“谪仙人”,杜甫则有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”之评价。他“五岁诵六甲,十岁观百家”,“十五观奇书,作赋凌相如”,且“剑术自通达”,可谓文武全才。李白少年起便仗剑远游,足迹踏遍大半个中国,因胸怀“申管·晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”之志,故一心寻求建功立业之机会。但直到四十岁,其诗文亦早已名满天下,却依然是一介布衣,犹是屡行干谒之举,所以他叹道:“我有吴越曲,无人知此音。”

四十二岁时,李白才因为贺知章之推荐,得以被玄宗皇帝赏识,且诏封翰林院。初始,李白有一种如愿以偿之快意,踌躇满志的他,甚是有股“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”之豪情。但可惜的是,其时玄宗已不复早期执政之清明了,纵李白满腹经纶,然帝王心不在此,又待呼奈何!再加上“白玉栖青蝇,君臣忽行路”,玄宗因受谗言影响,对他也日渐疏远,所以他最终落得个赐金放还之凄凉下场。一腔热血化为乌有,这个打击不可谓不沉重,所以他后来才有“大道如青天,我独不得出”之悲叹。

政治上失意如此,李白就于酒中寻求心灵解脱与快意,更以“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名” 之句,聊以自慰。因为,即便悲愤,李白也绝作不出唉声叹气之状。他在《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中开篇第一句即是“弃我去者,昨日之日不可留”,表明他对以往的一种放逐态度,好也罢,坏也罢,总之不必再执意于过去的得失了。就算“人生在世不称意”,我也依然心存“明朝散发弄扁舟”之乐观。这就是李白的伟大之处,纵内心煎熬如斯,他也依然无改其豁达、豪迈之本色,是以其诗能够“悲而不颓、哀而不怨”。

同样的文字,同样的写法,也只有李白,才能写出如此磅礴大气,而又令人荡气回肠之感觉。看他的《将进酒》:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”前者是对自然景观之描写,壮澜的黄河与大海,唯在李白的笔下,才能让我们知道,原来还可以更壮澜如斯。后者却是抒发“人生苦短”之情,在大时空的背景下,青春至年老竟是“朝”与“暮”的转变。所以,当诗人再发出“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”之感叹时,自然也就顺理成章了。

“心爱名山游,身随名山远”的李白,不但具有遗世独立的道教精神,亦具有豪侠之气,就像他在《上安州裴长史书》中所言:“曩昔东游维扬,不逾一年,散金三十馀万,有落魄公子,悉皆济之。”所以,仗义疏财如李白者,仕途追求是高尚的、远大的,渴望建功亦非贪恋一己之荣华富贵,而是因为他笃信“大丈夫有四方之志”,且他骨子里流淌着先祖李广之血液。故他在《赠张相镐二首》中写道:“本家陇西人,先为汉边将。……苦战竟不侯,富年颇惆怅。”

在长安期间,李白、贺知章等八人经常一起饮酒,杜甫戏称他们为“饮中八仙”且为此作诗一首,草圣张旭,亦在其中。在这首《饮中八仙歌》中,杜甫对李白和张旭的描写皆十分传神,甚至成为他们日后的一种身份符号。“李白斗酒诗百篇”之句即出于此,后面“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”,更将李白醉后狂放不羁的姿态刻画得栩栩如生。而“张旭三杯草圣传,……挥毫落纸如云烟”,不仅为草圣之名直接定位,且展现出张旭醉后挥毫之洒脱、自如。不得不说,也唯有以杜甫之境界,才能深谙诗仙与草圣的精神气质,这是属于绝世“高手”之间的默契与友谊。

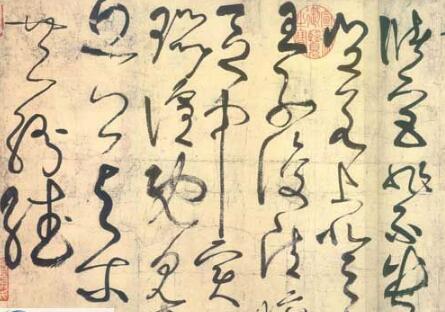

张旭,亦是才华横溢、洒脱不羁之人,其个性颇为独特。他嗜饮如命,常于大醉后提笔落墨,一挥而就,抑或呼叫狂走,然后落笔成书。据传,他甚至有过醉后以头发蘸墨书写之经历,故又有“张颠”之雅称。他的书法,始化于张芝、二王一路,以草书成就最高。他书法功力深厚,字字有法,但又能够自成一家,创造出潇洒飘逸、变幻莫测的狂草。他的字深受世人所喜爱,若是偶得片纸只字,都如获至宝,世袭珍藏。

据史载,颜真卿曾两度辞官向张旭请教笔法,诗僧怀素亦是继承张旭之狂草笔法。唐韩愈在《送高闲上人序》中赞之:“有动于心,必于草书焉发之。观于物,见……天地事物之变,可喜可愕,一寓于书,故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”

裴旻其人,有剑圣之称。据《独异志》载,其“掷剑入云,高数十丈,若电光下射,漫引手执鞘承之,剑透空而入,观者千百人,无不凉惊栗”。又据传,画家吴道子因见裴旻剑舞,“出没神怪既毕,乃挥毫益进”。

唐时剑舞之风盛行,公孙大娘即是以善舞剑器闻名天下。她于民间献艺时,观看者可谓人潮似海。草圣张旭曾自言,观公孙大娘舞“西河剑器”,而得书法之神。公孙大娘的剑舞之中,其中最引人注目的便是“裴将军满堂势”,即根据裴旻将军独到的舞剑技艺改编而成。杜甫曾大为赞叹:“一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。”可见其剑舞之精妙无双。

公孙大娘是民间艺人,裴旻则不然,其苦练剑术是为了沙场建功,而非献艺于人前。也因此,他的剑术寻常人难得一见,然他不动剑则已,一动剑则有“惊天地,泣鬼神”之势,见之者必然终身难忘,故世间始有“剑圣”之盛名流传开来。

“三绝”中李白和张旭都是狂放不羁之性格,裴旻我们虽知之甚少,但能够使出那般凌厉风流,且令人如痴如醉之剑舞的人,亦应为洒脱、豪放之人。不得不说,这跟彼时大唐之文化精神是有关系的,因大唐文化是有容乃大的,大唐的文人武士,纵不能在庙堂得意,也可在江湖中扬名。故所谓“三绝”者,亦是一种绝世风流,以及豪放精神之体现。

(来源:学习时报)