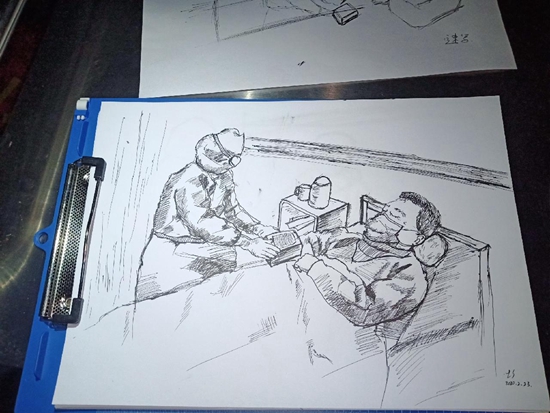

彭昕烨在方舱医院所作的速写 图片由受访者提供

无论2020年如何特殊,有些事都会照常发生。比如高考。

按照通常的安排,2月28日,2020年高考将进入100天倒计时。对于疫情阴影笼罩下的高三学生来说,那是他们必须全力以赴的另一场挑战。

他们目前还没法回到课堂。在山东烟台,一所县中的所有高三学生都被要求每天早晨6点半和晚上10点,分别拍一张书桌的照片发送给老师。即使如此,该校一位语文老师还是不放心,他每天早上6点半会准时开始给学生打电话,让他们背诵文言文。

不只一位高三学生说,以往教室黑板上的“高考倒计时”被移到了班级的QQ群。如今,他们中不少人的学习备考都要依赖这些软件在线上进行。

这种特殊的备考方式让一位武汉的男生陷入纠结——他想报考飞行员,但是手机里网课实在太伤眼睛。他要抓紧每一个课间做眼保健操。

对另一位武汉考生而言,他必须首先安抚自己焦虑的心情。春节期间,他每天起床,先看两眼手机:今天又多了多少病例,高考倒计时又少了一天。

那段时间,用手机看网课,做题的他总忍不住切换屏幕,瞅一眼铺天盖地的新闻。他说自己为疫情感到紧张,因为这是此刻的生活;也因高考焦虑,那关乎他的未来。

他需要抉择。直到2月,他卸载了新闻App,不再看过多消息。他必须回归学习了。

“独特”的高三

特殊时期的学习备考,总会遇到意想不到的挑战,网络问题只是其中之一。

四川省凉山彝族自治州木里县某高中的高三学生苏小英说,她的班级本计划与成都的一所知名高中同步直播复习,大家都很期待。但测试后发现,不少同学家的网速根本不行。

更让她担心的是,班里几位成绩尚可的同学,近来从未在班群里签到,“他们恐怕没有网络。”

她的不少老师在农村,网络环境比学生还差。日常答疑时,部分老师回复得慢,同学们干脆在班级群里互相讨论,自行解决。

陈兴才是昆明某县中的高三年级主任。他告诉中青报·中青网记者,即使是对网络要求很低的录播视频课,全年级的大约1200人中,也有100多人因网络不好或联系不到而无法按时参加。

有关网速的吐槽很多。一位成都的高三女生称,最害怕数学课网络不稳——卡上半分钟,一道题的讲解就跟不上。来上几次,一节课在迷茫和焦虑中过去了。

李开在成都郊区的一所高中教高三历史。两个班90多名学生中,大约20人来自都周边山区。这些孩子最近一直买手机流量包上直播课。好几位同学说,一节课有十几分钟听不清。他感到心疼。

“好的教师必须互动,上网课,反倒要竭力克服。”李开以往讲评试卷时总下意识问大家,“这道题为什么选错了?”如今,很多学生的网络环境不支持语音问答,一堆人在聊天栏打字——速度慢,表述还不清。

他发现,网络教学没有互动,只能把所有知识点“大水漫灌”。身边人惊叹:你现在上课,语速也太快了。

李开很着急。学校要求教师们每天到校,在讲台上直播。看着空荡荡的座位,他想笑又想哭:每一节课时间都很紧,可效率却低,是“没有办法的办法”。

有学生总结:尖子生觉得“网课”低效,差生压根儿不听,这种形式最适合中游学生。

李开的一位学生告诉他,有人虽然早自习在班级群签了到,其实依然躺在被窝。甘肃张掖某所高中的高三班主任朱老师每天查看直播课后台,发现有学生一节课只听15分钟就退出了。他在课上连麦点名,总是有大约三成学生不在。事后的理由都是相似的,“我去上厕所了。”更多学生的共识是:听网课,稍不注意就走神了。

老师和家长都在强调“自制力”。问题是,它并非一天养成的。湖南的一位高三男生承认,每天拿着手机复习,会在短视频、游戏和社交软件上消耗掉个把小时。一位高三的学生抱怨,自己在家静不下心,刷了一天剧。到晚上后悔又焦虑,大哭一场。等到第二天起床,便更不想学了。

大多数学生都清楚,自己在高三,必须紧张起来。可在家不可避免的效率有限,一天过去,便加倍懊丧。他们往往会和朋友互相打听,你是不是在家学得更认真?

我们学校的录取率会不会下滑

陈兴才告诉记者,昆明市教育局为全市的高三学生组织了“名师课堂”,通过直播和录播等方式播放。

陈兴才也知道,对于硬件条件不够的偏远地区学校来说,这是目前最好的解决方式了,但问题在于,课程面向全市学生,他的学生中有人觉得难度大,总在手机里问他,跟不上怎么办,班上一位名列前茅的女生,已经把“名师课堂”里听不懂的知识点整理到了笔记本上,密密麻麻,说要返校后找老师们挨个解决。

在湖南省新晃县,一位准备参加书法艺考的陶姓考生说,他的学校因为没有条件,只得让他们这些艺术生和其他班级一起看视频录播。

“就说数学课,我真是一个字都听不懂。”他说。

“今年,我们学校的录取率会不会下滑?”陈兴才担忧。在他看来,当学校作用退居二线,城市里条件好的家庭,能给孩子的帮助肯定更多。中国教育科学研究院研究员储朝晖也认为,“这次疫情中,学校相对一般的学生,尤其农村的学生,受到的影响比较大。”

当原本坐在一个教室的同学们被分隔在不同地方,很多东西会拉远他们的距离。有时候,家里是否有打印机都可能成为障碍。一位四川女生只有一部手机,习题在手机里,老师解题的直播画面也在,她不得不在两者间来回切换,“换着换着就蒙了。”

多一部电脑或手机能解决一些问题,但很多农村乃至县城家庭也并没有这些设备。无论如何,将题答在白纸上,再拍照提交——这是很多学校明确要求,最贴近高考答题情景的方法。

还有问题接踵而至:除了试卷,课本、复习资料在身边么?放假时,很多人将它们一起放在了学校。

居家备考时间中,体育生们可能是动静最大的。短视频平台上,他们中的很多人最近成了“网红”:举重杠铃的替代品包括但不限于大桶矿泉水、木桩和空心混凝土砖。一段视频中,河南某农村的一位体育特长生为锻炼体力,在家举起了生锈的三轮车轮毂。还有人将麻绳困在腰间,拖拽着大号轮胎,奔跑在乡间空旷的水泥路上,还有人在家练习连续弹跳,楼下最终发来信息:你家怎么了?

甘肃的那位朱老师最近总接到班里体育生的电话,说不知如何备考了。

“要不先去小区空地上练练?”

过一段时间,电话再度响起,“报告老师,我们小区连楼都不让下。”

他感到头疼。

武汉的考生彭昕烨,今年将参加美术艺考,可近来大部分时间都只能围绕着一张床活动。他被确诊为新冠肺炎,是2月6日凌晨第一批进入方舱医院的病人。

来时匆忙,没带台灯和纸笔。医院给每位病人发了小箱子,他把它当凳子,趴在床上听网课。学校安排体育课,他就在床上做卷腹。医生护士们给了他很多写作业用的白纸。方舱每晚11点熄灯,最外围的一圈灯光照到床上很昏暗。值班的护士和保安总来问他,要不要去值班室复习,那里光线好。

改变的和不变的

准备参加2020年高考的学生,大多出生于2003年。那一年,中国发生了“非典”疫情。如今,他们要在另一场疫情阴影的笼罩下走向人生的一个转折点。

很多学生感到焦虑,但总有一些人比其他人更焦虑。艺考生是其中一部分。全国大多艺术类考生会在高二结束后暂时放下文化课,开启专业集训,陆续参加本省的专业统考和外省专业院校校考;如果没有意外,2020年的2-3月,所有专业考试结束,再用最后100多天突击文化课。

但现在,意外发生了。

一位武汉艺考生的母亲一股脑给孩子报上了所有能检索到的、目前还未终止艺考报名的院校。

但与此同时,她必须安慰孩子。她发现孩子最近很焦躁,开始有意给孩子分享“积极”的新闻——比如,“今天又有好多省来援助我们”。孩子上的辅导班微信群也设定了规矩:一旦有人发送“不好”的消息,会被立刻踢出群。

湖南那位姓陶的书法艺考生,本应在2月23日完成最后一场专业课考试。他说,自己现在是“迷茫大于焦虑”:即使考试在3月恢复,还要每一场都参加吗?还要去报考院校周边的辅导班参加考前集训吗——对艺考生而言,这是提高专业课成绩的通常作法。但再花时间,6月的文化课考试怎么办?

还有一些人面临着更多未知。在武汉音乐学院附近的小区,一对苏州的母女滞留在此。1月17日,李女士安排女儿来此,接受艺考集训。

3天后,女儿说,小区里有很多拖着行李箱的声音。大家都在撤离,她想回家。李女士要坚持。1月22日,处理完公司事务的她也来了。武汉在一天后封城。

接下来一段时间,母亲总觉得女儿的古筝声变得悲伤。她自觉对不起女儿,“总要求她听我的。但这次,我确实错了。”

这个外地艺考集训生集中租住的小区,最近的演奏声明显少了。除了离开的,很多同样滞留的学生开始投入文化课复习。对于李女士的女儿,如果苏州于3月初线下复课,她们离开武汉后再隔离14天,已然赶不及了。对抗不确定性的办法是花钱——李女士索性给女儿请了私教,一对一视频教学,每个月3万多元。

但无论如何焦虑,备考都必须进行。网上最近流传一则视频,一位家中没有Wi-Fi信号的高三男生,为上在线课程,每天清晨爬到自家屋顶,接收邻居家的网络。“屋顶男孩”说,他的目标是浙江大学。

在四川旺苍,一位女生每天要走上来回1小时的山路,坐到悬崖边学习。村委会有着全村唯一的Wi-Fi信号,但在疫情期间封闭了。崖上能收到那里的信号。

一位河南的网友发了微博,称自己老家的村子里,两名高三生为了上网课,在村小院墙外搭了个棚子,专门“蹭网”。小学墙外就是麦田,只在墙根有一圈土包能落脚。学生们把木桌、竹凳和烤火盆搬了过来。

广东东莞一位成绩颇好的学生告诉中青报·中青网记者,对她而言,网络复习比传统课堂更高效。在她的班级,只有数学课每周要保证4小时直播网课,语文等科目则以学案分享,布置作业,录播视频等形式穿插进行。学校给出每天每时段学习科目的建议,但并不强制。老师们时间充裕,发过去的问题总在第一时间回复。她得以查漏补缺,补足弱势。

陈兴才说,老师们都在调整教学计划。开学后,肯定要全力抢占时间,追赶复习进度。

他班里的那位女生,从昆明市某知名高中的朋友们那里要来了习题和资料,发现无论命题解题,思路都灵活得多。这是意外的收获。

女孩有自己的打算。春节前在学校,有时写不完作业,她每天深夜1点入睡。等到开学,她要睡得更晚,无论几点,“一定要完成任务。”

在武汉,班主任最近总给彭昕烨打电话,问他今天身体如何,方舱怎么样,复习有没有落下。

彭昕烨在学校是那种调皮捣蛋的学生,被老师安排在教室第一排。他说,最近被这么照顾,有点不习惯。

他的复习并不顺利。方舱里终归吵闹,网课容易走神。几天前,他复查了CT,肺部还有感染;核酸检测也还呈阳性,仍旧无法出院。

但倘若不看这些指标,他的身体几乎完全康复了,“能吃能喝能跳能睡。”1月下旬,他的父母先发烧,等到安排他们入院时,两人都自行康复、核酸转阴了。

“切,他俩把我搞进来,自己倒先好了。”彭昕烨如今随口说起这事,像一句日常的抱怨。

在病区转了一圈,他发现自己可能是这区唯一的高考生。病友们路过时总爱给他打气;护士们不时来查看他学得是否认真;有时他在夜里刷手机,睡得晚了,护士直接来提醒,“赶紧睡啊,明天学不学了?”

有一天,他画完一张画,然后睡着了,画就在手边。醒来时,人们围过来,举着他的画端详。有阿姨说,自己女儿前年刚艺考,能给他很多经验,一定交流下。大家很快聊起来。新的一天开始了。

他把画的“方舱生活”发到了微博上——两位病人在床,护士俯身照顾。画中医院的墙上被他特意写了四个字:“武汉加油。”(程盟超)