一部“新发现的《红星照耀中国》”

《1937,延安对话》:尘封80年的珍贵笔记,一位美国学者笔下中国共产党人的精神光芒

1937年,托马斯·亚瑟·毕森和朋友们到访延安,左起为菲立浦·贾菲、佩吉·斯诺(尼姆·威尔斯)、欧文·拉铁摩尔、毛泽东、毕森、艾格尼丝·贾菲。

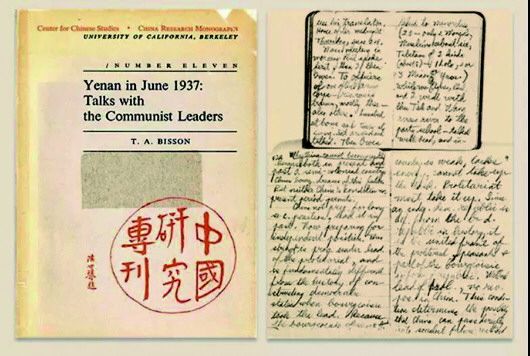

《1937,延安对话》英文原版。

《1937,延安对话》中文版。 人民文学出版社供图

“毛泽东那年43岁了,身材瘦削,动作敏捷,浑身上下透着一股青春的活力,显示出年轻小伙子一般的气质来。”

“不言而喻,在那座缺吃少穿的陕北小城里,存在着一种独特的生活方式……除却插在朱德或周恩来上衣胸前口袋里的那支钢笔之外,你几乎看不到任何等级上的标志。红军司令员与普通士兵的军装,竟毫无区别。也许你会注意到,就连吹军号的红小鬼的面颊上,也会浮现出腼腆却自豪的微笑。自尊与高贵,俯拾皆是。”

“高大的城墙、潺潺的河流、庄严的佛塔、热闹的街道,经常可见到放声高歌、列队而过的红军队伍。我脑中不停地翻腾着一个念头:这里,就是中国共产主义运动的心脏。”

……

这是1937年6月,美国学者毕森在延安留下的记录。他在此逗留3个日夜,先后采访了毛泽东、朱德、周恩来等中共主要领导人,并将与他们的对话和访问延安的见闻,用铅笔记录在两个笔记本上。

在麦卡锡主义盛行的年代,这两个本子一直躺在一只鞋盒里,鞋盒藏在一个木箱子底部。幸运的是,它们历经光阴,不曾褪色和损毁。

但80余年来,这些笔记只在1973年由美国加州大学伯克利分校出版过一次英文版,之后便陷入沉寂。此前,这些笔记也从未授权过中国的出版社,直到2019年,有人留意到它们的存在。

近日,毕森延安笔记的中文单行本由人民文学出版社以《1937,延安对话》为名,首度推出,备受关注。多位党史研究者认为该书具有珍贵的文献价值,堪称一部“新发现的《红星照耀中国》”,在当下出版也适逢其时,极具现实意义。

同时,毕森笔记背后的故事也浮出水面。

历史转折点上的旅行

1937年6月21日傍晚,一辆老吉普历经4天3夜的颠簸,在数度陷入泥沼、险些翻落悬崖和遭遇引擎故障后,终于从西安驶进延安城。

车上下来5个有些狼狈的外国人:东亚问题研究专家托马斯·亚瑟·毕森,美国汉学家欧文·拉铁摩尔,美国《美亚》杂志主编菲立浦·贾菲和夫人艾格尼斯·贾菲,以及他们技高人胆大的瑞典籍司机艾飞·希尔。

为毕森一行提供帮助、联络延安方面的人,正是当时在燕园忙着撰写《红星照耀中国》的美国记者埃德加·斯诺。

此前一年6月,斯诺前往陕甘宁边区采访,成为首个进入苏区采访的外国记者。但那时,“西安事变”还没发生,时隔仅一年,中国的形势已有很大改变。

到1937年6月,毕森上路前,坊间已在盛传,“西安事变”和平解决后,国共双方正在进行统一战线的谈判。

中国内政是否将发生巨大转折?怀着这一问题,毕森在这年5月,去南京采访了国民党核心人物陈立夫,对方态度强硬,沟通起来十分艰涩。

随后,毕森便与同伴踏上前往延安的旅途。

“延安给我们留下的第一印象,是完全出乎意料的。我们对所遇到的一切,都毫无精神准备。一种异乎寻常的轻松甚至是欢乐的气氛,充溢着整个夜晚。这种气氛所留给我们的感受,是难以言传的,而只能去体验。”毕森写道。

和南京方面相比,延安简直是“另一个中国”。在那里,中共领导人慷慨地拿出时间,开诚布公地接受采访。

毕森一行与朱德谈论了红军的军事力量,与周恩来谈论国共统一战线谈判的进展细节,与毛泽东谈论中国革命的方向与国内外形势。

党史专家、中国中共文献研究会副会长陈晋指出,毕森与纯粹记者身份的斯诺不同,作为服务美国政府的研究人员,他对延安的考察,主要聚焦于国共谈判和中国共产党的抗日主张。

“我们所提出的问题,都得到了耐心、礼貌的回答。而且,那些非常具体和详尽的回答,都来自中国共产党最高层的领导人……那些回答,实际上等于将中国共产党的所有计划和意图都提供了一份完美无缺的情报记录。”与毕森同行的汉学家拉铁摩尔感叹。

拉铁摩尔觉得,中共领导人之所以能毫无顾忌地透露这些讯息,“是因为他们无比坚定地相信,自己此刻正站立在历史转折点的紧要关头上,并能清晰地展望到前景和未来。共产党领袖们都深信不疑:即将掀起的这场关乎到民族存亡的抗日大潮,必然会促使越来越多的人民群众加入到他们的阵营中来。他们毫不畏惧,假如蒋介石了解到他们的所思所想的话,共产党的地位就会岌岌可危,或者他们将要采取的行动就会遭到彻底粉碎。”

毕森从延安回到北平,是在1937年7月2日夜里。当晚,他跟来接站的埃德加·斯诺一起回到燕京大学,彻夜长聊到7月3日清晨。4天后,“卢沟桥事变”爆发,全面抗战开始。

陈晋认为,这样的行程,决定了《1937,延安对话》特殊的史料价值,“它真实地记录下美方时势研究人员在中国人民全面抗战到来前最后一刻,在延安的所见所闻;真实地记录下中国共产党的主要领导人在全面抗战到来前最后关头,所作的重要决策和政治宣示;真实地记录下中国共产党领导下的陕北苏区在全面抗战到来的那一刻,所实施的各项制度政策以及人民的精神面貌。”

善讲“中国故事”的中共领袖们

毕森行文简洁,他的笔记篇幅不长,却以白描手法,留下了中共领袖们许多充满人情味的细节。

例如,朱德曾在欧洲留学数年,面孔却丝毫没受熏染,仍是地地道道的农民脸庞。他性格开朗亲切,只要见过几面,大家就都想以他为良师益友。

留着胡须的周恩来时年39岁,身穿普通红军军装,也能显出卓尔不群的风采。在采访开始时,他提出想与毕森他们练习一下长久不用的英文。

毛泽东看中了毕森的司机艾飞·希尔,千方百计劝说这个落魄的瑞典年轻人留在延安,帮红军管理和培训一所能修机动车辆的技术学校,但被自由惯了的小伙子一再谢绝。

拉铁摩尔给毕森的书作序时,写道:“毕森所记录下来的在延安那一场又一场谈话之中,最为突出的特色,便是中国革命领袖们令人震撼的清晰思维和先见之明。”

放眼未来,毛泽东在1937年6月的谈话里,已准确预见到中国革命的全面胜利。他清楚地告诉毕森,抗战胜利后,中国为什么不可能成为资本主义国家,以及中国革命的世界意义。这些论述,至今依然适用。

至于抗日民族统一战线建成后,以南京为领袖,是否会引起人民群众的不解这一问题,毛泽东回答:“谁来担任领袖,不仅仅取决于谁的军队多,还要看他所制定的是什么样的方案以及为此所付出的努力。共产党在这方面是不会追求一己私利的。共产党是为大多数人民的利益服务的……如果形势朝着这个方向发展了,那就意味着,整个运动恰恰是在共产党的领导之下所进行的。”

中共领袖们是如此善于讲述“中国故事”,党史专家、中央党史和文献研究院对外合作交流局局长杨明伟说:“只要与他们接触,无论是外国记者也好、研究人员也好,都会不由自主地感受到,在中国,只有毛泽东这些人,是唯一能够统一全中国的人;只有中国共产党,是唯一能够改变中国命运的政党。”

杨明伟认为,《1937,延安对话》是部“见证初心”的作品。“阅读本书最强烈的感受就是,读到了共产党人的初心,特别是共产党领袖们的初心。这本书记录了中国共产党的领袖们是些什么样的人,也从一个侧面回答了中国共产党为什么‘能’。”

高度坚定、高度自信、高度乐观——在1937年的延安,到处都充溢着这样的情绪,尽管这里的人们刚走过漫长而悲壮的长征路,物质上极度贫瘠。

毕森说:“因为延安有这样一群人,他们的胸中,充满了高尚的道德情操。在那个环境里,个人私欲必须向崇高的理念折腰。为了共同的事业,人人平等,官兵一致,齐心协力,顽强奋斗,大家分享着这种精神追求所带来的充实感……我们不难理解,为什么毛泽东会顽强不屈地奋斗着、坚持着,要把这种精神推广到整个中国。”

“中国共产党领袖们的自信就基于他们代表的是中国最广大的人民群众的利益,他们代表的力量是历史前进的力量。在这本书里,多次特别讲到了延安自信。延安精神、中国共产党精神,也是中国精神的一个独特内容。”杨明伟说,作者以第三者的视角,通过亲身体会,感受到这种力量的炽热与充实,他们甚至也受到感染。

毕森从信仰上帝的传教士,转而成为马克思主义者。

贾菲夫妇了解到陕北红军缺医少药的情况,向美国共产党总书记白劳德汇报,成立“国际援华委员会”,筹款募捐,派遣以白求恩为首的美加医疗小组赴华。

重新发现毕森的“打捞者”

《1937,延安对话》的出版充满偶然。

几年前的春天,本书译者、加拿大滑铁卢大学文化及语言研究系中文教研室主任李彦,在学校小花园里,突然注意到一棵缀满淡紫色花苞的新栽小树,打听之下,才知道这叫“美洲蕾”。

树下的金属铭牌上,刻着:“此树献给著名亚洲研究学者托马斯·亚瑟·毕森博士。他于1969年起在滑铁卢大学瑞纳森学院执教并创立了中国语言和文化课程。”

李彦已经当了20多年学校中文教研室的负责人,却是头一次听说创立中文课程的是个叫毕森的美国人。甚至,她的书架上,还一直放着一本别人赠送的书——那本仅有70几页的小册子,被她当成旧杂志,搁置多年,正是1973年在美国出版的毕森延安笔记。

带着好奇和使命感,李彦花了两年时间,寻访毕森的朋友、孩子、邻居,像拼拼图一样,还原毕森的一生。

原来,20世纪50年代,回到美国的毕森和他去延安时的同伴拉铁摩尔、贾菲,都“因言获罪”,受到麦卡锡主义的迫害。

贾菲的杂志社遭到查抄,被迫停刊;拉铁摩尔被指控为间谍,停止教职10年之久,后来远赴英国教书;毕森被任教的大学解聘,一度在街头书店里做店员。1969年,年近七旬时,毕森应邀移居加拿大,担任滑铁卢大学的教授,开创了该校的中文课程。

毕森一直珍藏着从延安带回来的笔记本,但直到尼克松访华、中美关系开始解冻后,他才等到出版机会。此时,距离他们在延安采访中共领导人,已经过去了35年。

“最打动我的一点,是毕森直到晚年,仍坚守着他的信念。”李彦说。

她曾问毕森的儿子、已是九旬高龄的汤姆,他的父亲是否后悔过青年时代的选择?汤姆回答:“我父亲终其一生,都坚信自己的看法是正确的。尽管他受到了那么多的迫害,尽管后来世说纷纭,他也从未放弃过对毛泽东、周恩来的信念。”

李彦将毕森的故事写成散文《校园里那株美洲蕾》,投稿到《当代》杂志。文中提到的毕森延安笔记,引起杂志主编孔令燕的注意,她后来成为《1937,延安对话》的责编。

直觉这会是一部非常重要、极具史料价值的书,又通过各种渠道了解到该书从未授权出中文版,出版社迅速进入确认版权、购买版权、组织翻译和审定史实的编辑流程。

“这是我从事编辑工作20多年以来用时最长、投入情感最多的一本书。”孔令燕说,从立项到正式出版,整个过程历时两年多,一切都是为了以最好、最饱满的方式,将这本书推出。

图书上市后,孔令燕逢人就推介这本书,还在群里送书给感兴趣的朋友,“我们那些朋友来自各行各业,很有代表性,大家读过之后,给我的反馈非常相似:易读、震撼。”

毕森的笔记并不深奥,很适合面向大众读者。孔令燕觉得,每个关注中国历史的人,都不妨一读。

“尤其在建党百年的大背景下,回望历史,反观当下,看看一个西方人记录84年前中国共产党人在做什么,就知道我们今天宣传的那些纲领性的内容,都是实实在在、毋庸置疑的东西,在书里都能找到对应内容。不忘初心,这本书是件很有说服力的历史证物,这也是它在当下出版的现实意义。”孔令燕说。

从历史中汲取力量

毕森笔记在不同读者心中,会激起不同情感。

译者李彦在全书中最喜欢的角色,是不起眼的小人物、瑞典司机艾飞·希尔。

艾飞出生和成长于内蒙古河套地区,自幼辍学、四处闯荡。他为中国富商和军阀们开过车,也服务过来华游历的著名探险家斯文·赫定,跟三教九流都打过交道,他对中国社会的了解程度,远胜于纸上谈兵的文人墨客。

离开延安后,拉铁摩尔曾问艾飞,觉得毛泽东这个人怎么样?得到的回答是:“我见识过各种各样的人,富商、军阀、知识分子、国民党高官。但毛泽东却是我见过的唯一一个能够统一全中国的人。”

责编孔令燕则被毕森的记录,触动了内心深处对家族中人的思考。

“我父亲是名军人,参加过解放战争,上过朝鲜战场,经历过党前进中的弯路,但他一生坚信共产党,从来没有半点动摇。我曾经想过,为什么他们这代人那么坚定?我爱人的爷爷是位烈士,跟着李大钊侄子李运昌干革命,手里有当地的党员名单和党费。1943年,他被叛徒出卖,在监狱里关了一年,受尽折磨,到死也不说名单和钱在哪里。他就是个农民,为什么能那么坚定?”

毕森的笔记,让她更加理解家人的选择,她希望这本书能解答更多人心中的问题。

84年前,毕森一行访问延安时,国民党当局实行宣传封锁政策,对中共进行歪曲宣传。“80多年过去了,我们依然面临着这类挑战。”李彦说,在国外生活了30多年,她感到今天的世界仍然充满动荡,中华民族的崛起仍然面临严峻挑战。“我最希望的是,这本书能被更多人看到,为人们提供精神鼓舞和力量源泉。”(记者 王京雪)