◇“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”“让城市留住记忆,让人们记住乡愁”“敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态”“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源”……习近平总书记关于文化遗产保护传承的一系列重要论述,为做好新时代新征程文化遗产保护传承工作提供了根本遵循。

◇党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央引领推动下,在习近平文化思想指引下,我国全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平,推进城乡文化遗产系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,赓续中华文脉。

◇从1.08亿件(套)国有可移动文物述说五千年文明脉络,到87万项非物质文化遗产资源展示穿越古今的智慧,再到55家国家考古遗址公园呈现中华文明满天星斗、多元一体……历史文化遗产展示了中华民族开拓创新、与时俱进、自强不息的进取精神,是蕴涵着丰富知识、智慧、艺术的无尽宝藏,建立在五千多年文明传承基础上的文化自信彰显持久力量。

◇2022年,全国文物工作会议召开,确立了“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针。我国历史文化遗产保护、传承和利用开启新篇章。

◇从2006年提出建立长城保护员制度至今,6000多名保护员已成为长城保护最前线的主力军。颁布实施《长城保护总体规划》,公布第一批83个国家级长城重要点段名单……古老长城在新时代熠熠生辉,成为我国加强文化遗产保护传承的生动缩影。

◇漫步苏州古城平江历史文化街区,评弹声声婉转雅致,苏绣、宋锦、缂丝、苏扇等非遗匠心独具;世界文化遗产耦园,以及顾颉刚等名人故居,共同构成“没有围墙的江南文化博物馆”。

2024年6月8日是我国第八个文化和自然遗产日。关于文化和自然遗产保护,习近平总书记念兹在兹。

“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”“让城市留住记忆,让人们记住乡愁”“敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态”“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源”……习近平总书记关于文化遗产保护传承的一系列重要论述,为做好新时代新征程文化遗产保护传承工作提供了根本遵循。

党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央引领推动下,在习近平文化思想指引下,我国全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平,推进城乡文化遗产系统性保护,在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展中赓续中华文脉,谱写当代华章。

从《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》首次以中央文件形式推动延续中华文脉、传承中华文化基因,到全国文物工作会议确立“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针;从中华文明探源工程、“考古中国”重大项目持续推进,水下考古和水下文化遗产保护取得突破,到革命文物保护利用开创新局面,成为传承红色基因、助力乡村振兴、促进老区发展的活力源泉;从文博场馆里感受五千多年灿烂的中华文明,到考古盲盒、文藤种子等文博创意产品“飞入寻常百姓家”……我国文物保护利用和文化遗产保护传承的实践别开生面,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大精神力量。

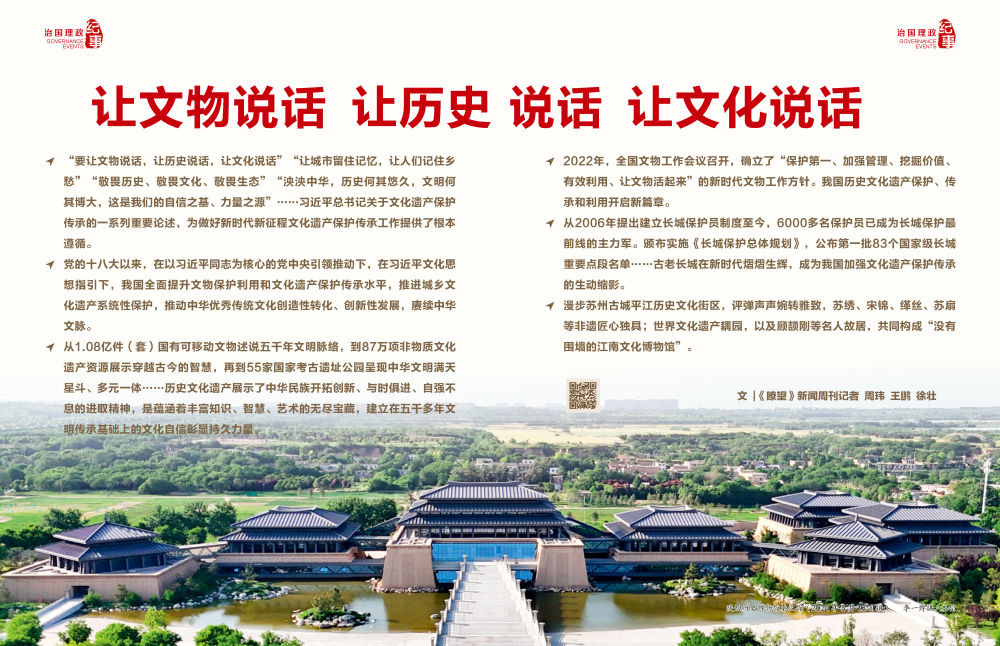

观众在江苏扬州中国大运河博物馆参观(2024年5月18日摄)。孟德龙摄/本刊

游客在武夷山朱熹园武夷精舍参观(2022年6月6日摄)。姜克红摄/本刊

把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去

2023年6月,文化传承发展座谈会召开之前,习近平总书记参观了新建成的中国国家版本馆。

“我最关心的就是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西。中华民族的一些典籍在岁月侵蚀中已经失去了不少,留下来的这些瑰宝一定要千方百计呵护好、珍惜好,把我们这个世界上唯一没有中断的文明继续传承下去。”

着眼赓续中华文脉、建设中华民族现代文明,习近平总书记将文化遗产保护传承工作摆在党和国家事业的重要位置,亲自谋划指导、部署推进:

主持以考古、中华文明探源工程等为主题的中央政治局集体学习,到孔庙、敦煌莫高窟等历史文化遗产地考察,就文物、考古、非遗等作出指示批示……以实际行动传承中华文明,用马克思主义真理力量激活中华优秀传统文化生命力。

历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉——

2022年6月,习近平总书记在四川省眉山市三苏祠考察时说:“中华民族有着五千多年悠久文明历史的深厚底蕴,我们带领人民走的是中国特色社会主义道路。要善于从中华优秀传统文化中汲取治国理政的理念和思维,广泛借鉴世界一切优秀文明成果,不能封闭僵化,更不能一切以外国的东西为圭臬。”

问渠那得清如许?为有源头活水来。

2021年仲春,福建武夷山。习近平总书记来到九曲溪畔的朱熹园,回望历史,深刻指出:“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”

灿若星河的文化遗产,恰如有源之水,滋养中华民族绵延不绝。历史文化遗产留存着沧桑辉煌的过往,见证着蒸蒸日上的当下,亦昭示着伟大复兴的未来。

历史文化遗产是社会主义精神文明建设的深厚滋养——

习近平总书记指出,文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。

文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量;中国精神是中华民族赖以长久生存的灵魂。文化遗产保护关乎坚定文化自信,关乎彰显中国精神。

从1.08亿件(套)国有可移动文物述说五千年文明脉络,到87万项非物质文化遗产资源展示穿越古今的智慧,再到55家国家考古遗址公园呈现中华文明满天星斗、多元一体……历史文化遗产展示了中华民族开拓创新、与时俱进、自强不息的进取精神,是蕴涵着丰富知识、智慧、艺术的无尽宝藏,建立在五千多年文明传承基础上的文化自信彰显持久力量。

2017年4月,习近平总书记在广西考察时指出:“要让文物说话,让历史说话,让文化说话。”全面加强文化遗产保护传承,更深入更广泛地提炼展示文化遗产所蕴含的精神内核与时代价值,激扬文化自信,厚植志气、骨气、底气,激发中华儿女坚守正道的定力、民族认同的合力、振奋人心的伟力和改革创新的活力。

历史文化遗产是促进文明交流互鉴的重要载体——

着眼构建人类命运共同体,担负起大国文化责任,习近平总书记在致第44届世界遗产大会的贺信中指出:“世界文化和自然遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果,也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。保护好、传承好、利用好这些宝贵财富,是我们的共同责任,是人类文明赓续和世界可持续发展的必然要求。”

红海之滨,中沙联合考古队“唤醒”沉睡千年的历史遗迹,为海上丝绸之路学术研究提供了考古实物资料;埃及卢克索孟图神庙,中埃联合考古队让神庙实地景象和出土文物重现于世人面前……近年来,中国同各国一道,充分挖掘各国历史文化遗产的时代价值,携手点亮文明交融之光。

在中埃卢克索孟图神庙联合考古项目所在地,工作人员挖掘清理神庙遗址附近的第四小神殿(2024年5月7日摄)。中埃联合考古项目组供图

加强文物保护利用和文化遗产保护传承

夏日晴空下,北京延庆大庄科长城段,长城保护员王东旺慢步行走在城墙上,遇到杂草拿出镰刀进行清理,遇到裂隙拿出手机拍摄上传。

“每一处墙体都要看仔细,这样才能及时给长城‘治病’。”王东旺说。几乎每一个工作日,他都在长城上巡查。

从2006年提出建立长城保护员制度至今,6000多名保护员已成为长城保护最前线的主力军。

颁布实施《长城保护总体规划》,公布第一批83个国家级长城重要点段名单……古老长城在新时代熠熠生辉,成为我国加强文化遗产保护传承的生动缩影。

中华文脉绵延不绝,既要精心守护,也要与时俱进、开拓创新。2022年全国文物工作会议确立了“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针。我国历史文化遗产保护、传承和利用开启新篇章。

完善顶层设计,推进架构更加清晰、责任更加明确的制度建设,为文化遗产保护工作保驾护航。

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》颁布,首次以中央文件形式推动延续中华文脉、传承中华文化基因;

《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《“十四五”文物保护和科技创新规划》等相继印发,为新时代文物保护利用工作提供政策指引;

《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》《革命文物保护利用“十四五”专项规划》等文件,确立了加强新时代革命文物工作的任务书和路线图;

《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》《黄河文物保护利用规划》等文件出台,为相关文物保护提供具体指导……

“十四五”规划纲要把“强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护”作为文化建设重要任务,文化遗产保护传承座谈会提出“要着力构建保护体系,推动文化遗产系统性保护,构建大保护格局”。

2023年11月,第四次全国文物普查启动。这次普查将1911年以前的古建筑、古遗址、古墓葬、石窟寺、石刻全部纳入普查和认定范围,将建立国家不可移动文物资源总目录,全面掌握我国不可移动文物资源情况。

接续开展实施重大工程,“保护文物功在当代、利在千秋”理念深入人心。

中华古籍保护成效显著。“中华古籍保护计划”自2007年实施以来,全国古籍普查登记工作基本完成,登记古籍普查数据270余万条;设立古籍修复项目,古籍修复总量超过420万叶……

建设国家文化公园,是推动新时代文化繁荣发展的重大文化工程。自2019年部署启动以来,我国稳步推进长城、长征、大运河、黄河、长江国家文化公园建设,打造彰显中华民族精神永续传承重要标志。

中华文明探源工程接续推进,“考古中国”重大项目全面展开,8800余项考古发掘项目有序实施,浙江良渚、陕西石峁、河南二里头、四川三星堆、新疆石城子、西藏玛不错等考古工作取得重大发现,河北太子城、河南双槐树等一批重要遗址在国家重大工程、城乡基本建设考古中被发现和妥善保护……

一批高水平的保护、管理、监测、展示项目实施,文化遗产保护状况有效改善。

兜牢兜实保护底线,构建保护历史文化“三不”机制。

2023年3月初,景德镇市公安局南河分局成功摧毁了一个倒卖、储存、运输国家文物的犯罪团伙,查扣二级文物4件、三级文物34件、一般文物133件。

“在工作中,我们与文物部门健全联动机制,织密织牢文物安全防护网,切实保护国家文物安全。”景德镇市公安局刑警支队支队长敖军荣说。

从全国来看,2023年,文物安全防线持续筑牢夯实。2024年,国家文物局全面启动卫星遥感执法监测工作,重点监测世界文化遗产和全国重点文物保护单位。

中办、国办印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》提出,到2035年,系统完整的城乡历史文化保护传承体系全面建成,城乡历史文化遗产得到有效保护、充分利用,不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成。

近年来,各地加强对领导干部履行历史文化保护传承工作中经济责任情况的审计监督,各级党校(行政学院)、干部学院增加培训课程,提高领导干部保护传承历史文化的意识和能力。

创新手段促传承,文化遗产保护利用成果涌现。

“沉睡数千年,一醒惊天下!”2023年,三星堆博物馆新馆一开馆,考古新发现就吸引了众多参观者。三星堆实施“考古中国”重大项目和古蜀文明保护传承工程,加强科技考古,以多学科研究与保护的三星堆遗址实践,践行“大考古”工作理念。

创建国家文物保护利用示范区,打造文物保护利用改革“试验田”。北京海淀三山五园成为连接城市生活与历史文化的纽带,辽宁大连旅顺口军民融合文物保护利用成果广泛惠及民众,江苏苏州“一城二线三片”内的文物建筑映耀江南独特韵味……

整体保护和活态传承,让文化遗产走进普通人生活。国家级陕北文化生态保护区榆林市兴建陕北民歌博物馆,融合传统演唱与现代科技,展现陕北民歌的发展历史与文化魅力;江西首个客家围屋保险协议在“围屋之都”赣州龙南市落地,60处客家围屋“上保险”、风险保障金额达1.93亿元;贵州黔东南丹寨县打造“非遗+旅游”新模式,促进民族文化产业转型升级、振兴发展……

新时代中国,收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,不断为社会主义精神文明建设提供深厚滋养。

郑州歌舞剧院的演员在河南博物院录制元宵奇妙夜节目(资料照片)。李安摄/本刊

为更好建设中华民族现代文明提供借鉴

秦跪射俑目光炯炯,承载千年凝思;鎏金铜蚕昂首向上,记录丝路传奇;汉代古船融合中外技艺,见证沧海桑田……

不久前,国内首个全景展现秦汉文明缘起、发展和贡献的专题博物馆——陕西历史博物馆秦汉馆正式向公众开放。馆内,一幅幅生动史料、一件件珍贵文物,展现民族精神的生生不息,书写中华文明的历久绵长。

在秦汉馆所在的陕西西咸新区,302平方公里的秦汉新城里,一条串联起秦咸阳宫遗址、渭北9座西汉帝陵的文物主题游径“大汉紫道”蜿蜒而去。市民李刚在此骑行,一路邂逅秦宫汉墓,“就像和历史对话,这种‘穿越感’让我着迷”。

文以化人,文以载道;文明立世,文化兴邦。

坚定文化自信,守护好中华民族的文化根脉——

5月,江苏扬州,“运载千秋——新时代大运河重要考古成果展”在扬州中国大运河博物馆开展,展现大运河文化带、大运河国家文化公园建设工作的新变化、新成就。

“大运河作为‘流动的文化’,既是时间上的流淌,也是空间上的绵延;是润泽百姓的水脉,更是传承历史的文脉。”扬州市世界遗产保护管理办公室宣传推广处处长杨家华说,“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,要努力让大运河文化在新时代绽放出璀璨光彩。”

昔日水工景观,如今文化地标。明万历年间,扬州知府郭光复舍直改弯,把古运河100多米长的河道变成1700米,留下“三湾抵一坝”的水工景观。如今,三湾风景区草木葱茏,水蜿蜒、路逶迤、景连绵,人们乐享其中。

正定古城重现北方雄镇风貌,鼓浪屿演绎万国建筑博物馆风情,北京胡同镌刻古都记忆与浓浓乡情,“世遗之城”泉州讲述包容与开放的动人故事……当历史文脉融入现代生活,山水人文交汇成现代宜居之地,文化自信构筑起共有精神家园。

历史文化遗产,折射文明恒久魅力,赋能新时代美好生活。在延安,革命文物保护利用与乡村振兴、城市建设等深度融合,红色基因植根日常生活,为经济社会发展赋予更多活力。

在韶山,红色旅游业态不断升级,红色演艺、红色味道、红色民宿、红色文创等特色IP产品让红色文旅活起来,消费市场旺起来。

在高密,非遗工坊推行“合作社+作坊”发展模式,推动“家庭式小作坊”摇身变成“家门口小工厂”,带动当地群众增收致富。

“文化+”的赋能效应,为经济社会高质量发展注入新活力。

坚持守正创新,担负起新时代的文化使命——

“青砖伴瓦漆,白马踏新泥……”江苏苏州平江河畔的琵琶语评弹艺术馆每天演出6到7场,几乎场场爆满,很多人慕名而来只为听一曲吴语《声声慢》。

漫步苏州古城平江历史文化街区,评弹声声婉转雅致,苏绣、宋锦、缂丝、苏扇等非遗匠心独具;世界文化遗产耦园,以及顾颉刚等名人故居,共同构成“没有围墙的江南文化博物馆”。

从历史中走来的文化遗产,融入时代的朝气,焕发蓬勃的生气,与时代共振、与全体人民共享。

在陕西,大雁塔下,长安十二时辰主题街区人头攒动。酒肆茶铺鳞次栉比,霓裳羽衣舞步翩翩,“李白”邀游人吟诗作对……开业两年来,这个唐风主题乐园吸引游客逾400万人次,成为古都新名片;

在湖南,湖南博物院与湖南省京剧保护传承中心携手打造的马王堆复原动态展《一念·辛追梦》,让观众品味2000多年前的亲情、爱情、家国情;

在重庆,云阳县黎明村在乡村振兴过程中,立足资源、文化优势,积极探索农文旅融合发展,目前已逐步形成以农耕体验、家风教育、旅游观光为主要特色的产业体系。

坚守“魂脉”与“根脉”,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,多彩文化浸润民心,中华文明焕发出新的时代光彩。

坚持开放包容,为人类文明作出新的更大贡献——

2023年12月3日,以“践行全球文明倡议,推动文明交流互鉴”为主题的首届“良渚论坛”开幕。300多位中外嘉宾聚会良渚遗址。

“‘良渚论坛’提供了一个促进跨文化对话的宏伟平台,一个促进国际合作的重要机制,也提供了一个富有活力的价值渠道。”阿尔巴尼亚爵士音乐节国际关系总监易杰·阿里卡在主论坛上说。

中华文化既是民族的,也是世界的。亚洲文化遗产保护行动、“一带一路”文物保护交流合作成果丰硕;“欢乐春节”全球活动,向世界展示中国春节文化之美、艺术之美、生活之美;成都大运会、杭州亚运会、亚洲文化遗产保护联盟大会等为不同文明平等对话搭建平台,奏响“软联通”“心联通”的交响乐……一场场活动,一系列合作,为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的文化力量。

文化如水,浸润无声;文明如潮,浩荡弦歌。

展望强国建设、民族复兴的壮阔前景,站立在浸润优秀传统文化的中华大地上,切实担负起新的文化使命,我们的文化绵延不绝,我们的创造生生不息。(《瞭望》新闻周刊记者 周玮 王鹏 徐壮)